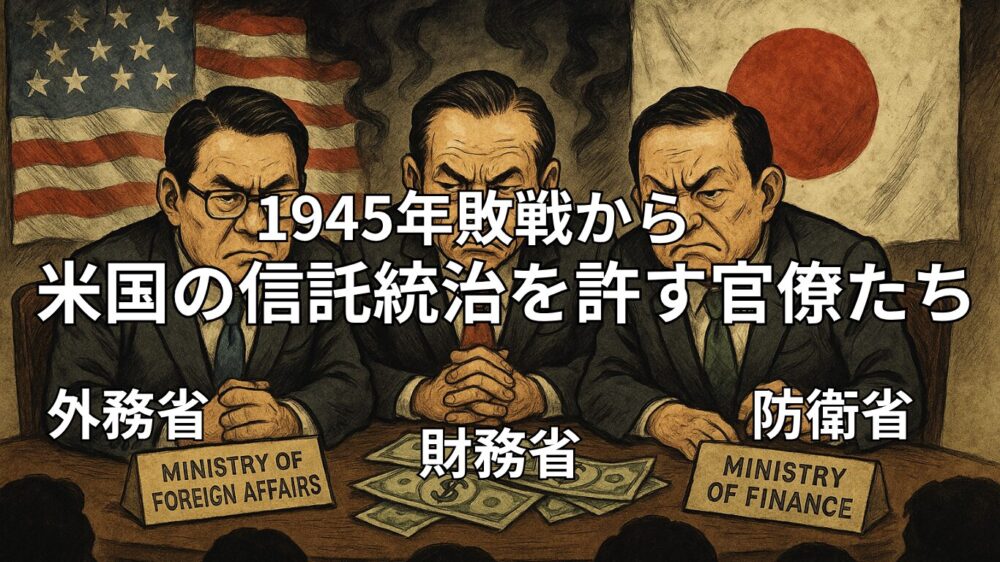

現代国際政治の構造変動と日本の戦略的脆弱性 —伊藤貫氏のリアリズムに基づく国家生存戦略の考察—

序論:戦後日本の「独立」という虚構

戦後日本史は、主権回復と平和主義という二つの理念によって語られてきた。しかし、国際政治アナリスト伊藤貫氏の鋭利な分析は、この公式見解が巧妙に構築された「虚構」に過ぎないという、冷徹な現実を我々に突きつける。現代日本を「アメリカのプロテクトレート(保護国)もしくは信託統治領」と明確に位置づけ、その本質が、サンフランシスコ講和条約後も日米地位協定や行政協定といった法的枠組みを通じて、現在に至るまで継続している「実質的占領状態」であると喝破する。

この従属構造は、安全保障の根幹である外交・国防政策の最終決定権の剥奪に留まらない。1985年のプラザ合意以降の経済政策はアメリカの一方的な要求に翻弄され、東京株式市場の利益の「非常に大きな部分がもうアメリカに吸い上げられて」いる。これは、日本が政治・軍事のみならず、経済的にも自律性を欠いた国家であることを示唆している。伊藤氏が「日本全体の頭脳が麻痺している」とまで断じるこの状況下で、日本が真の独立を回復するためには、現状認識の抜本的改革と、具体的な国家戦略の構築が不可欠である。

本稿は、伊藤氏の講演内容を精緻に分析・再構成し、氏が日本の唯一の生存戦略として提示する「戦術核兵器の保有」という選択肢を主軸に据える。特に、戦後日本の法的・精神的支柱とされてきた日本国憲法、とりわけ第9条が、GHQによる占領下の産物であるという通説をさらに遡り、1941年の段階で米英首脳によってその骨子が構想されていたという衝撃的な事実に着目する。この視点から、第一章では、日本の非武装化と従属化がいかに計画的に進められたかを明らかにしつつ、安全保障の基盤とされる「核の傘」の幻想と、それを維持する国内の「忖度」構造を論じる。第二章では、日本の自主防衛の道を閉ざされた歴史的経緯を、特に佐藤栄作元首相がCIAから資金提供を受けていたという事実と絡めて詳述し、戦術核兵器保有の戦略的有効性を論じる。第三章では、独立を阻む最大の要因が、日本の指導層の精神構造と国民意識にあることを論じる。最終的に本稿は、伊藤氏の提言を通じて、日本が国家存亡の危機を乗り越え、主権国家として再生するための道を考察する。

第一章:幻想としての「核の傘」と日本の構造的脆弱性

日本の戦後安全保障体制は、「アメリカの核の傘」という前提の上に成り立ってきた。しかし伊藤氏は、この前提そのものが、日本を危険な状態に置き続けるための幻想に過ぎないと断じる。そして、この幻想を支える構造の起源は、戦後の占領政策のみならず、第二次世界大戦の開戦前にまで遡る。

一般的に、日本国憲法、特にその平和主義を象徴する第9条は、GHQの主導の下、戦後の日本で制定されたものと理解されている。しかし伊藤氏が提示する歴史的事実は、この通説を根底から覆す。日本の恒久的な非武装化という構想は、1945年の敗戦後に急遽生まれたものではなく、1941年8月、真珠湾攻撃の4ヶ月も前に、ルーズベルト米大統領とチャーチル英首相が大西洋上で交わした密約にその起源を持つ。

この「大西洋会談」において両首脳は、来るべき対日戦争の勝利を見越し、戦後の日本を「二度と日本人が軍事力を持てない状態にしておく」ことで合意した。これは、単なる戦後処理構想ではない。米国が欧州戦線へ参戦する口実を得るために「日本を対米戦争に追い込む」というマキャベリ的な戦略と一体となった、極めて計画的な国家改造計画であった。この時点で、戦後の日本から軍事的主権を剥奪し、連合国の管理下に置くという青写真、すなわち憲法第9条の思想的・戦略的原盤は、すでに完成していたのである。

この事実は、戦後日本の「平和憲法」が、日本の内発的な希求や、あるいは占領軍の一方的な押し付けという単純な図式では説明できない、より長期的かつ冷徹な地政学的計算の産物であったことを示している。それは、日本の軍事的再興を永久に阻止し、西太平洋におけるアメリカの覇権を確立するための、巧妙に仕組まれた法的・精神的な足枷に他ならなかった。

この計画された非武装化を補完し、日本の従属を恒久化させる装置こそが「核の傘」という神話である。伊藤氏の分析によれば、アメリカのCIA、国務省、ペンタゴン、そして軍の将官レベルの専門家たちは、非公式な場においては「同盟国を守るために核兵器は使わない」と明言している。その論理は極めて合理的かつ単純明快である。同盟国への核攻撃に対する報復としてアメリカが核を使用すれば、その瞬間にワシントン、ニューヨーク、ロサンゼルスといった自国の中枢都市が核攻撃の直接的な標的となるからだ。自国の存亡を賭してまで他国を守るという選択は、いかなる政権にとっても非現実的である。

この事実は、歴代米国政府高官の言動によっても裏付けられている。国防長官ロバート・マクナマラ、大統領補佐官マクジョージ・バンディ、国務長官ヘンリー・キッシンジャー、CIA長官ステンスフィールド・ターナーといった、冷戦期の安全保障を担った重鎮たちは、在任中は「巨大な報復」といった曖昧な表現で核抑止の信頼性を演出する一方、退任後には一様に「核の傘はない」と公言してきた。これは、「核の傘」が、同盟国を支配下に置くための政治的レトリックであり、軍事的には実行不可能な神話であることを示している。

憲法によって牙を抜かれ、核の傘という幻想によって思考を停止させられた結果、日本のエリート層はアメリカへの「忖度」を内面化するに至った。彼らは、アメリカの機嫌を損ね、日米関係に波風を立てることを極度に恐れ、「アメリカを困らせるような質問はしたくない」という「忖度」の精神に支配されている。彼らにとっては、アメリカの有力者との「太いパイプ」を誇示することが国内での出世の階梯であり、国家の安全保障という本質的な議論は二の次にされる。

この構造は、メディアによってさらに強固にされている。読売、産経、日経といった大手保守系メディアは、占領期以来のCIAや国務省との関係から、アメリカが嫌がるテーマ、特に日本の自主防衛や核武装といったタブーには触れない。伊藤氏自身が核武装論を理由に産経新聞から掲載を拒否されたエピソードは、日本の言論空間がいかにアメリカの意向によって規定されているかを象徴している。「核廃絶の理想」という美辞麗句や、「核の傘は盤石だ」という空虚な強がりを喧伝することで、国民を真の危機から遠ざけ、思考停止状態に留め置いているのである。

この軍事的・精神的従属は、必然的に経済的従属をもたらす。伊藤氏によれば、日本はアメリカが本気で守る意思がないにもかかわらず、「日本のGDPの3.5%か5%はアメリカに上納」させられている。これは事実上、アメリカ製兵器の購入という形を取った「みかじめ料」に等しい。さらに深刻なのは、購入させられる兵器が「ブラックボックス」化されており、有事の際にアメリカの意向一つで機能を停止させられる可能性があることだ。これは、日本が自らの意思で戦う能力さえも奪われていることを意味し、「永遠にアメリカの奴隷として生き延びていくしかない」という絶望的な状態を示唆している。

第二章:真の独立への道:戦術核兵器の保有という戦略的選択

第一章で論じたように、日本の非武装化は戦後70年以上にわたり、米国の世界戦略の一環として計画的に維持されてきた。この強固な制約を打ち破り、日本が主権国家として再生するための唯一の現実的手段として、伊藤氏は「戦術核兵器の保有」を提言する。

従来の戦略核兵器が、その絶大な破壊力ゆえに実際の使用が困難な「使えない核兵器」であるのに対し、戦術核兵器は、広島・長崎型原爆の数十分の一という限定的な破壊力を持つ「使える核兵器」である。これにより、敵の軍事拠点のみをピンポイントで破壊し、非戦闘員の被害を最小限に抑えつつ、戦争の趨勢を決する決定打となり得る。

ウクライナ戦争におけるロシアの核恫喝は、この戦略的有効性を実証した。ロシアが戦術核の使用を示唆したことで、通常戦力で優越するアメリカとNATOは、決定的な軍事支援を躊躇し、ロシアを追い詰めることができなくなった。これは、戦術核が「通常戦力で劣勢に立たされた場合、先制使用もあり得る」という明確なメッセージとなり、相手国の軍事行動を効果的に抑止する力を持つことを証明した。

伊藤氏は、自衛隊の通常戦力が中国人民解放軍に対して「圧倒的に劣っており」「戦える軍隊にはならない」と断言する。もし東アジアで有事が発生し、中国が「自衛隊が動けば核を使う」と恫喝した瞬間、核を持たない日本は「屈するしかない」。通常戦力の増強のみでは、この根本的な非対称性を覆すことは不可能である。

中国や北朝鮮が「ものすごい勢いで戦術核弾頭を増やしている」現在、日本が対等な抑止力を持つためには、戦術核の保有が絶対的な要件となる。核対核の均衡が成立して初めて、相手は日本への軍事侵攻を躊躇する。「核戦争は誰も望まない」という共通認識こそが、最も確実な平和の礎となるのである。

日本の核武装は、1941年の密約以来のアメリカの対日基本戦略に反するかに見える。しかし、驚くべきことに、その基本戦略からの逸脱を促した米国大統領が、歴史上3人も存在した。これは、アメリカの国益が常に一枚岩ではないこと、そして日本の指導者の主体的な働きかけ次第で、従属の軛を断ち切る機会が存在した(そして、存在する)ことを示している。しかし、その機会は、金銭によってアメリカの情報機関に縛られた日本の指導者の手によって、無残にも葬り去られた。

- ドワイト・D・アイゼンハワー大統領:西部戦線の総司令官でありながら謙虚な人柄であったアイゼンハワーは、1950年代に占領の早期終了を提案。さらに1967年、ニクソンに対し「日本に核を持たせて独立させることだ」と明確に助言した。

- リチャード・ニクソン大統領:アイゼンハワーの助言を受け、大統領就任後の1969年1月から1971年夏までの約2年半にわたり、佐藤栄作首相に対し「核を持って独立しろ」と直接、繰り返し説得した。これは、日本が1941年以来の従属構造から脱却する、まさに千載一遇の歴史的好機であった。

結果として、佐藤氏はニクソンの提案を黙殺するだけでなく、日本の自主防衛の選択肢を永久に封じる「非核三原則」という「余計なもの」を国是として掲げた。これは、CIAへの忠誠を示すための積極的な「売国」行為であったと伊藤氏は断じる。彼が受賞したノーベル平和賞は、この裏切りに対するアメリカからの「報酬」であり、日本の国防政策を完全にアメリカに売り渡したことの証左に他ならない。佐藤氏の悲劇は、一個人の選択の問題ではなく、金銭によって国家主権が売り渡されるという、戦後日本の従属構造の暗部を象徴している。 - ドナルド・トランプ大統領:同盟をコストと見なす「トランザクショナル(取引的)」な思考から、「日本なんか勝手にしろ。核持ちたいんだったら勝手にしろ」と日本の自主防衛を容認する姿勢を繰り返し示した。伊藤氏は、これを「どんどん利用すればいい」絶好の機会と見なしている。

米国CIAから現在の貨幣価値で数百億円

ノーベル平和賞を受賞を引き換えた売国奴元総理

ニクソン大統領の申し出に佐藤元首相は”日本医核武装をせよに”この提案に微動だにしなかった。その背景には、単なる政治的判断や信念を超えた、深刻な構造的問題が存在した。佐藤栄作は、兄である岸信介氏と共に、自民党総裁選挙に勝利するため、米国CIAから現在の貨幣価値で数百億円にも上る莫大な選挙資金を受け取っていた。 この資金提供は、彼の政治生命そのものをCIAに握られることを意味した。金銭という最も強固な鎖によって縛られた彼にとって、たとえ米国大統領が独立を促そうとも、彼の真の「主人」であるCIAと国務省の意向に逆らうことは、政治的自殺行為に等しかったのである。

日本人がノーベル平和賞を受賞するという餌に吊り上げられた愚かな政治家。あまり頭もよくなかったとされる。

第三章:独立を阻む日本の内部的課題

日本の独立を阻む最大の障壁は、外部の圧力以上に、日本の内部に深く根ざした精神的・構造的課題である。

日本の外務・防衛官僚や自衛隊幹部は、アメリカの意向に逆らうことをキャリアのリスクと見なし、自己保身に走る「臆病」で「日和見主義者」であると伊藤氏は断じる。

- 村田良平大使の左遷:1990年代、アメリカの一方的な経済要求に「ノー」を貫いた村田大使が、日米双方からの圧力で失脚させられた事件は、反論する者を排除するシステムの存在を物語る。

- 鳩山由紀夫首相への「裏切り」:辺野古問題でアメリカに抵抗しようとした鳩山首相が、外務官僚によって「後ろからぐさっとやられ」失脚した事例は、このシステムが首相さえも標的にすることを示している。

この構造がある限り、たとえアメリカ側に好機が訪れても、日本側から独立への一歩を踏み出すことは極めて困難である。

日本が掲げる「核廃絶の理想」は、隣国が核武装を加速させる厳しい現実の前では、無力なだけでなく有害でさえある。伊藤氏の分析によれば、日本人がノーベル平和賞を受賞するのは、決まって「日本だけは核を持ちません」と宣言し、自国の安全保障を放棄する時である。これは、アメリカが「日本の国防政策をアメリカに売り渡した連中」や「日本だけを危ない状態に置いておきたい」勢力を支援し、国民の思考停止を助長している構図に他ならない。この美名の下で、真の安全保障に関する国民的議論は封殺され、「日本全体の頭脳が麻痺している」状態が維持されている。

結論:覚醒と断固たる国家意志の必要性

戦後日本が歩んできた道のりを根底から問い直し、国家存亡の岐路に立つ我々に、覚醒と行動を迫るものである。特に、日本の平和主義の象徴たる憲法第9条が、1941年の時点で米英首脳によって構想されていたという事実は、日本の「独立」がいかに計画的に骨抜きにされてきたかを物語っている。この歴史的真実を直視する時、我々は戦後体制そのものを再評価せざるを得ない。

氏の提言を統合すると、日本が真の独立国家として再生するためには、以下の三つのステップが不可欠である。

- 戦術核兵器の保有という戦略的決断:幻想の「核の傘」を捨て、1941年以来の非武装化の呪縛を断ち切ること。これは、自国の安全保障は自ら担うという主権国家の基本原則に立ち返ることを意味する。

- 国家の意志を体現する強力なリーダーシップの確立:アメリカへの「忖度」と決別し、日本の国益を堂々と主張・交渉できる指導者の出現が急務である。過去にニクソンやトランプといったアメリカ大統領が日本に核武装を促した事実を鑑みれば、説得次第ではアメリカの同意を得られる可能性は存在する。

- 国民的議論の喚起と意識改革:指導層とメディアが隠蔽してきた不都合な真実、とりわけ憲法制定の真の経緯と「核の傘」の虚構性を国民に開示し、安全保障と国家のあり方について、タブーなき国民的議論を喚起すること。

日本が直面する危機は深刻である。しかし、それは同時に、70年以上にわたる従属の軛(くびき)を断ち切り、自らの運命を自らの手で切り拓く千載一遇の好機でもある。求められるのは、CIA資金に代表されるような外部からの干渉を許し、国家の主権を売り渡してきた過去の「臆病」で「日和見主義」的な姿勢との訣別であり、自国の未来を自ら決定するという「断固たる国家意志」である。それは単なる軍備の問題ではなく、国民意識、政治、外交、経済のあらゆる側面における、日本の根本的な自己変革を要求している。