はじめに

日本の森林行政において、土地の買収や整備に関する問題が顕在化しています。この問題は、数十年前から存在していた兆候が無視され、その結果、山林が放置され、債務を抱える状況に至っています。一方で、日本と同じような先進国である外国ではどのように森林行政が行われているのでしょうか。本記事では、日本の森林行政の現状と外国との比較について詳しく検証していきます。

日本の森林行政の課題

1. 過去の政策の影響

日本の高度経済成長期において、住宅用の木材不足を補うために、杉やヒノキなど生育しやすい樹木を大量に植林する政策が採られました。しかし、これらの樹木は成長に数十年を要するため、現在では花粉症の原因となり、需要も低下しています。

ボランティアの限界

ボランティアによる森林整備は大変重要ですが、全国規模の森林面積を考慮すると、ボランティアの数では手に負えない状況となっています。また、一部の人々はボランティアによる枝打ちなどを支持しないため、ボランティアだけでは問題を解決することは難しいと言えます。

負債の蓄積

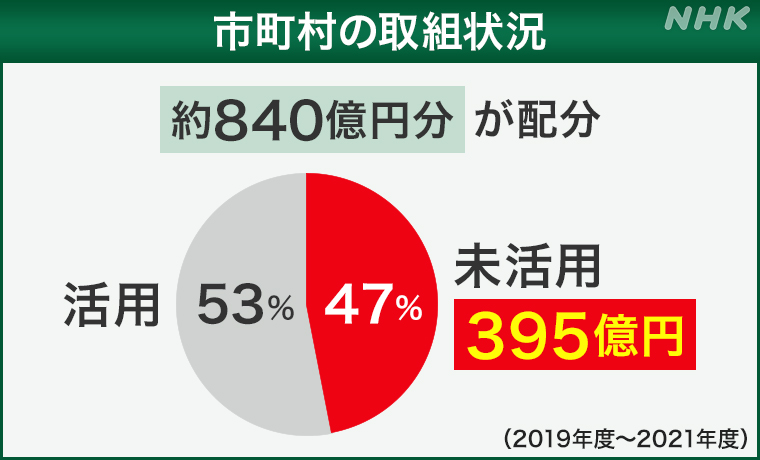

過去の補助金による植林により、山林が負債を抱える状況となっています。これに対応するため、新たな環境税などの美しい名前の税金が導入されたものの、その結果が芳しくなく、山林はさらに放置される結果となりました。

外国との比較

1. 外国の森林行政

日本と同じような自由民主主義法の支配がある先進国でも、森林行政は日本とは異なる対応をしています。例えば、フランスなどでは継続的な整備と新しい技術の導入が行われており、森林を有効活用するための施策が進められています。

外国の森林活用

外国では森林を資源として有効活用する手法が取られています。日本と同様に花粉症の原因となる樹木を植えるのではなく、需要の高い木材を生産し、収益を上げている例があります。

輸入制限の有効活用

外国では、輸入制限を活用することで自国の森林を守っています。安価な外国の木材が国内市場に流入しないようにすることで、自国の森林を保護しています。

まとめ

日本の森林行政は、過去の政策の影響や負債の蓄積により、山林が放置されるという課題を抱えています。一方で、外国の先進国では、森林を有効活用し、国内の森林を保護するための施策が進められています。日本の森林行政はこれらの事例を参考にし、新たな施策の導入や改善が必要とされています。将来の繁栄のためにも、森林行政のリヴァイズが急務となっています。