日本に核兵器保有を勧めた米国大統領とその意図

—— 核抑止・「核の傘」の現実・米国対応を図解で読み解く

本記事は、提示された情報源の主張をベースに、①米国歴代大統領の意図、②日本が戦術核を持つ場合の抑止力、③「核の傘」の現実と米国の対応、④日本が保有しない場合のリスクを、読み手に分かりやすく整理した解説です。

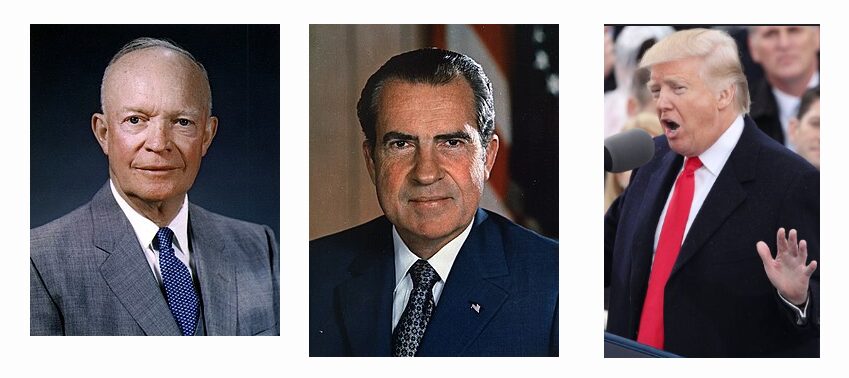

1. 日本の核保有を容認・推奨した米国大統領(3名)とその意図

三人の大統領と主な意図(情報源の整理)

- ドワイト・D・アイゼンハワー(1950年代〜)

- 占領終結と同盟国の自立促進。日本・ドイツの独立を志向。

- 1967年、副大統領ニクソンへ「日本の核保有と独立が米外交上必要」と助言。

- リチャード・ニクソン(1969〜1971年ごろ)

- 佐藤栄作首相に繰り返し核保有・独立を促す(論文「ベトナム後のアジア」にも主張)。

- 米国務省・CIAの対処もあり、政策化・実現は進まず。

- ドナルド・J・トランプ(2016年〜)

- 同盟コストの「カット」志向。「日本が持つなら勝手に」の趣旨の発言。

- 各同盟国の自助努力(防衛力の自国化)を促す立場。

2. 日本が核兵器を持つ場合の抑止力(戦術核の位置づけ)

中国・北朝鮮への抑止効果

- 相互確証的な報復の可能性が生じ、軍事行動が抑制される。

- 「撃ち合い=共倒れ」リスクが現実味を帯びるため、相手の計算を難しくする。

戦術核の特性

- 戦略核より桁違いに小型(広島・長崎の約1/20〜1/30の出力例)。

- 軍事基地・軍港などへのピンポイント打撃を想定。

- 通常戦力で不利でも「使える核」として抑止効果を強める、という見解。

「通常戦力で不利なら、戦術核の先制使用もあり得る」——近年の核ドクトリンに沿う整理(情報源の主張)。

3. 中国からの戦術核攻撃と米国の対応——日米安保「核の傘」の現実

3-1. 米国による核報復の可能性(情報源の見解)

- 可能性は非常に低いとの見立て(情報源)。

- 複数の米核戦略家・元高官が私的場で「同盟国のために核は使わない」と断言している旨の証言。

- 理由:米本土の大都市(ワシントン、ニューヨーク、シカゴ、ロサンゼルス等)への報復リスクを避ける計算。

- 在任中は「核の傘」をうたいつつ、退任後は「核の傘はない」とする証言がある旨の指摘。

3-2. ウクライナ戦争からの教訓(情報源の整理)

- ロシアの戦術核示唆を受け、米国は本格的な追い詰めを避けた(小出しの支援に留めた)との分析。

- ミリー統合参謀本部議長発言の報道:長期化・エスカレーション回避を示唆。

- プレス教授・リーバー教授(『フォーリン・アフェアーズ』論考要旨):

- 敵が戦術核使用を示唆すると、米側の通常戦力エスカレーションは厳しく制約される。

- 中国・北朝鮮が戦術核を増強すれば、東アジアで米軍は正面衝突を避ける方向に傾く。

3-3. 日本政府内の議論不足とその背景(情報源の主張)

- 防衛・外務・自衛隊幹部が、私的にも議論を避ける傾向(忖度・出世動機の指摘)。

- 「核の傘がある」という前提を温存し続ける政策文化への批判。

- 保守系メディアも同様に議論が進みにくい土壌(情報源の見解)。

注記:本節は、提供された情報源の主張を読みやすく再構成したものであり、米政府の公式見解や最新政策を断定するものではありません。

4. 日本が核を持たない場合の現状とリスク

核の恫喝に対する脆弱性

- 中国・北朝鮮が戦術核弾頭を増勢(情報源)。

- 「自衛隊が動けば核使用」と脅されれば、政策判断が凍結される危険。

米国依存の限界

- 「核の傘」への過度な期待は危うい(情報源の主張)。

- 米国の報復は自国都市の被弾リスクと表裏一体。

装備・制度の課題

- 高額装備のブラックボックス化、遠隔停止リスクの指摘(情報源)。

- 戦略議論の不足が調達・運用設計にも影響。

5. まとめ:意思決定の前提を可視化する

- 過去3人の米大統領が、日本の核保有を容認・推奨した趣旨の言動を示したと整理できる(情報源)。

- 戦術核は小型・限定効果を想定しうるため、通常戦力劣位の抑止補完として位置づけられる。

- 中国から日本が戦術核攻撃を受けた場合、米国の核報復は極めて起こりにくいという見立てがある(情報源)。

- 日本が核を持たない現状は、恫喝に対し選択肢が乏しい構造的リスクを抱える。

編集方針:本記事は「提示された情報源の主張」をわかりやすく再編集したもので、特定の政策を断定的に推奨するものではありません。最新の一次資料・政府文書・学術論文での確認を推奨します。